im 19. Jahrhundert

Stadt Aalen und Bahnhof um 1861

Beginn der Industrialisierung

Vor der Industrialisierung bildete die Landwirtschaft die gesamte Grundlage des ökonomischen Gefüges. Die große Masse der Bevölkerung bestand aus Bauern (siehe "Der Bauer im Mittelalter"). So war die Einführung des Marktrechts die wichtigste Voraussetzung für die Entwicklung des städtischen Handels. Und die Bannmeile "verbannte" Handwerk und Handel aus den Dörfern in die Stadt. Auf dem Dorf waren nur noch Handwerker zugelassen, die für den täglichen Bedarf der Dorfbewohner arbeiteten. Die Stadtverfassung sorgte für die weitgehende Selbstständigkeit der Stadtbewohner und war Voraussetzung für die Loslösung vom Grundherrn und somit für die Freiheit der Bürger ("Stadtluft macht frei").

Das Recht der Stadt zur Befestigung veranlasste viele Menschen dazu sich vom Grundherrn abzugrenzen und selbstständig zu machen. Die Stadtmauer beschützte die Bewohner wie eine Burg, daher stammt auch der Name "Bürger". Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der einzelnen Gruppen (Handwerk, Handel) waren unter sich stark differenziert.

Der Beginn der Industrialisierung wurde stark durch Verbesserung der Hygiene und Medizin beeinflusst, da dies für eine Sprunghaft wachsende Bevölkerung sorgte. Das wiederum verursachten eine Überbevölkerung und weitere Zuwanderungen vergrößerten die Not (Nahrungsknappheit, fehlende Arbeit

und Wohnungen).Es kam daraufhin zu Aufständen und ca. 10% der Bevölkerung

wanderte aus.

Um 1803 bis 1810 (Zeitalter Napoleons) vollzog sich eine politische wälzung, in der ein 900 Jahre altes Herrschaftsgefüge - das Heilige Römische Reich Deutscher Nation - gleichsam über Nacht aufgelöst wurde. Die politische Landkarte wurde neu gestaltet und die geistlichen Fürstentümer, die Reichsstädte und die vielen kleinen selbstständigen Herrschaften hörten auf zu bestehen. Diese "Napoleani-

sche Flurbereinigung" kam vorallem Baden-Württemberg zugute. Es konnte sein Staatsgebiet verdoppeln und innerhalb seiner Grenzen ein Einheitliches Herrschaftsgefüge schaffen.

Durch die Beseitigung feudaler Herrschaftsverhältnisse wurde auch die Leibeigenschaft der Bauern aufgehoben (1818). Im Jahre 1828 lockerte die Gewerbeordnung den Zunftzwang und befreite den Handel von zahlreichen Schranken.

Für die Eröffnung neuer Produktionsstätten wurde eine Konzessionspflicht (Konzession=verwaltungrechtl. Erlaubnis zur Ausübung oder Betrieb eines Gewerbes oder gewerbl. Anlagen) festgelegt. Und mit dem Abbau der Zollschranken im Jahre 1834 fiel das schwerste Hindernis für den Absatzmarkt einer wachsenden Wirtschaft. 1848 wurde die Zentralstelle für Gewerbe und Handel gegründet, diese intensivierte die staatliche Gewerbeförderung. Die völlige Gewerbefreiheit brachte erst 1862 der Erlaß einer neuen Gewerbeordnung.

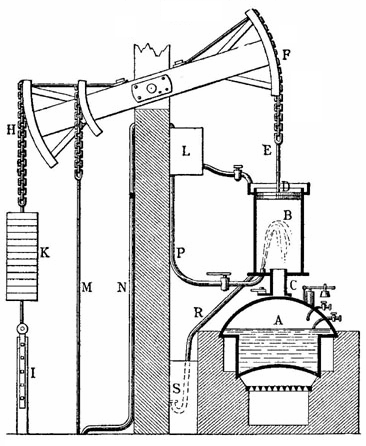

Die Grundvoraussetzung der Industrialisierung war die Maschine. Schon bald war man auf den enormen technischen Fortschritt in England aufmerksam geworden. Schon bald schickte man Ingenieure und Mechaniker zur Fortbildung nach England. Als die erste Dampfmaschine im Jahre 1838 nach Württemberg kam, begann die mechanische, fabrikmäßige Güterproduktion. Insbesondere die Bildung des Königreiches Württemberg 1808 hatte die Voraussetzung für weitreichende Verkehrswege geschaffen.

Als sich in den 1820er Jahren in England die Eisenbahn immer größerer Beliebtheit erfreute, dachte man in Europa ebenfalls daran diese Beförderungsart der Allgemeinheit nutzbar zu machen. Doch die ersten Vorschläge von Friedrich List (Nationalökonom) stießen Anfangs auf großen Wiederstand.

Doch bald begann man auch bei uns mit dem Bau der Remsbahn, die dann im Jahre 1861 eröffnet wurde.

Desweiteren kam das Hüttenwerk 1803 in den Besitz der württembergischen Krone. Durch die württembergische Verwaltung erfuhr das Hüttenwerk beachtlichen Aufschwung und wurde zum Begriff schwäbischer Industrieproduktion. Um 1860 erreichte dann der Wasseralfinger

Bergbau seinen Höhepunkt.

Frühe Unternehmensgründungen:

-Färberei Ensslin (kocherfarb)

-Färberei Julius Probst

-Eisen- und Drahtwerke Erlau

-Essigfabrik Maier

-Drahtstiftfabrik Gebr. Simon

-Mechanische Werkstätte Pfleiderer

-Drahtstiftfabrik Gebr. Simon (Erlau)

-Mechanische Werkstätte Louis Seydelmann

-Papierfabrik Erlenbau Theodor Egelhaaf

-Pianofortefabrik Heinrich Haegele

-Essigfabrig Julius Mayer (Hirschbach)

-Schokoladen- und Konditoreiwarenfabrik Carl Bader

-Aktiengesellschaft Union

-Eisenbahn- und Reparaturwerkstätte

-Kassenschrankfabrik Jakob Ostertag

-Papierfabrik Unterkochen

-Papierfabrik Gebr. Palm

-Fettglanswichsefabrik Wilhelm Seydelmann

-Zuckerwarenfabrik Gustav Pahl

-Kettenfabrik Rieger und Dietz

-Woll- und Baumwollgarn-Druckerei nebst Bleicherei Binder

-Papier- und Zellstoffabrik Unterkochen

-Eisengießerei und Maschinenfabrik Rieger

-Tonwarenfabrik Stützel-Sachs

-Eisengießerei Julius Jedele

-Ziegelwarenfabrik

-Dampfziegelei Dopfer und Zeller

-Dampfziegelei Dopfer und Zeller Fabrik künstlicher Bausteine Dopfer (Wasseralfingen)

-Maschinenfabrik Alfing

-Gesenkschmiede und Hammerwerk Schneider

-Industriebahn

Bedienstete (1822):

174 in königlichen Militärdiensten

39 in königlichen gutsherrschaftlichen Diensten

176 in königlichen Kommun-Diensten

41 ohne bürgerliches Gewerbe, vom eigenen Vermögen lebend

1393 Handelsleute, Prosessionisten (Handwerker), Wirte usw.

944 Bauern

532 Tagelöhner

222 im Almosen stehend

Gewerbe:

Einen allgemeinen Überblick der damaligen industriellen Verhältnisse gibt die gewerbstatistische Aufnahme für den Zollverein. Nach dieser befanden sich zu Ende des Jahres 1852 im Oberamtbezirk:

Fabriken:

Wollenspinnerei zu Streichgarn:

1 Fabrik mit 300 Spindeln, mit 4 männlichen und 5 weibliche

Arbeitern.

Gewebe:

-Leinen und Halbleinenproduktion, mit 264 Stühlen und mit 264 Arbeitern.

-Strumpfweberei mit 3 Stühlen und mit 3 Arbeitern.

(Heimatmuseum Niederalfingen)

Mühlwerke:

29 Wassermühlen mit 104 Mahlgängen und 80 Arbeitern.

10 Ölmühlen mit 11 Arbeitern.

2 Walzmühlen mit 3 Arbeitern.

2 Lohnmühlen mit 3 Arbeitern.

17 Sägemühlen mit 17 Arbeitern.

7 andere Mühlen (Pulver-, Schleif-, Stampf- und Rapsmühlen).

Werkzeuge aus einer Küferei

(Heimatmuseum Niederalfingen)

Unterhaltung:

69 Schildwirtschaften

47 Gassen- und Speisewirtschaften

46 Musikanten

Handel:

Der starken Produktion entspricht natürlich auch ein starker Handel:

Märkte:

Ungewöhnlich zahlreich werden alle Märkte in ziemlich weiter Umgebung nicht bloß von allerelei Handwerksleuten, sondern teilweise auch Spezerei- und Kolonialwarenhändlern aus Aalen besucht; im Oberamt selbst bestanden Märkte in folgenden Orten:

Der Zoll:

Es gab eine Zollstätte bei Oberkochen (Heidenheimer Herrschaft).

Ellwangen erhob einen Zoll bei Abtsgmünd, Heuchlingen und Wasseralfingen sowie beim Schmelzofen einen Wegezoll.

In Aalen saß ein gräflicher Oettingenscher Zoller an der Hauptstraße von Stuttgart nach Nördlingen, ein zweiter zu Hammerstadt und Onatsfeld an der Nebenstraße aus dem Remstal nach Ellwangen, welcher jedoch zuletzt als dieser

nicht mehr gebraucht wurde, nach Wasseralfingen verlegt wurde.

Auf der Remstalstraße selbst befand sich ein Wöllwartscher Zoll auf dem Hemling (Hügel), beim “Zollhaus”. Eine zweite Wöllwart´sche Zollstätte war bei Tauchenweiler.

Beim Osterbuch, sowie (1760) zwischen Wasseralfingen und der Stadt versuchte Aalen vergeblich einen Zoll anzulegen.

Desweiteren erhob die Stadt Aalen einen Zoll von der Passage durch die Stadt, und zwar von Vieh, Wägen und Lastträgern, einen Leibzoll hatten die Juden zu bezahlen, ein reitender, bei Tag 15 Kreuzer, beim Übernachten 30 Kreuzer; ein Fußgehender 6 Kreuzer, wenn er handelte 12 Kreuzer, beim Übernachten

15 Kreuzer. Noch im Jahre 1853 bezog die Stadt ein Pflastergeld, das zu ihren wichtigsten Einnahmen gehörte.

Maße und Gewichte:

Auch in Maß und Gewicht, deren Übereinstimmung von großer Wichtigkeit ist, herrschte eine große Verschiedenheit innerhalb des Bezirks.

Im Württembergischen Teil von Oberkochen galt das Württembergische Maß und Gewicht.

In den Ellwangischen Besitzungen das Ellwangische Maß und Gewicht, wo jedoch Probstei und Kapitel verschiedene Fruchtmaße führten.

In Dewangen und vielen weiteren galt das Gmündische Maß und Gewicht. Das Gmünder Fruchtmaß galt im v. Adelmannschen und v. Wöllwartschen Gebiet.

Es galt das Nürnberger Holzmaß und für Gewicht und Getränke (in Essingen) das alt Württemberger Eichmaß und Gewicht, neben dem Nürnberger Längenmaß.In Fachsenfeld galt das zu Aalen gebräuchliche Maß.

Beispiel Ellenmaß:

Eines der ältesten Naturmaße überhaupt. Die Elle wurde von der länge des Unterarms abgeleitet. So gab es in Ägypten zwei unterschiedliche Ellenmaße:

Die königliche Elle = 52 cm

Die geringe Elle = 45 cm

Im Deutschen Königreich variierten die Ellenmaße in den verschiedenen Städten:

z.B.:

Nürnberg = 66,10 cm

Stuttgart = 61,18 cm

Ulm = 56,85 cm

Beispiel Pfundgewichte:

Braunschweig = 498,500 g

Nürnberg = 509,855 g

Leipzig = 467,214 g (bis 1837)

Leipzig = 467,625 g (1837-1858)

Beispiel Münzgewichte:

Gewichtsstücke aus Messing oder Kupfer zum Prüfen(Nachwiegen) von Goldmünzen. Die Blütezeit der Münzgewichte war vom 13.-19. Jahrhundert.Da Goldmünzen sehr häufig beschnitten oder befeilt wurden, verwendeten Händler, Kaufleute, Geldwechsler u.a. bei der Entgegennahme von Goldstücken in der Regel eine transportable Goldwaage, auf deren Waagschale das Münzgewicht zur Kontrolle gelegt wurde.

Die Münzgewichte zeigen meistens charakteristische Motive jener Goldmünzen, deren Vollwichtigkeit sie repräsentierten. Damit war die benutzung für Analphabeten problemlos.Später gab es auch Umrechnungstabellen von Kronentalern und Carolin in Mark und Pfennig (Auch nach der Einführung der

Mark (1871) im Deutschen Reich, war noch lange anderes Geld im Umlauf).

Sonstige Beispiele:

-In Baden-Württemberg umfasste ein Scheffel 1,7 hl, im benachbarten Bayern aber 2,2 hl.

-Längenmaße hießen in Württemberg: Linie, Zoll, Fuß, Ruthe und Meile.

-Hohlmaße für Getreide hießen: Viertelein, Ecklein, Vierling, Simri, Scheffel.

-Für Flüssigkeiten galt: Schoppen, Maß, Iml und Eimer.

-Gewichte hießen: Richtpfennig, Quent, Loth, Pfund.

-Eine 4 Monate alte Kuh kostete damals ca. 75 Mark